はい、どうもー、にわたまです。

2021年もあっという間に終わってしまいました。

そこで今回は米国株式市場に関してどのような出来事があってどのような株価指数が推移していったのか2021年の米国株式相場について振り返ると共に2022年の米国株式相場について個人的に予想していきたいと思います。

またコメントやTwitterなどのSNSのフォローや参加しているブログランキングの以下をポチッとしていただけると励みになります!

にほんブログ村

【2021年振り返り】米国マーケットの各種チャート

ここからは2021年の米国株式相場をチャートで振り返りたいと思います。

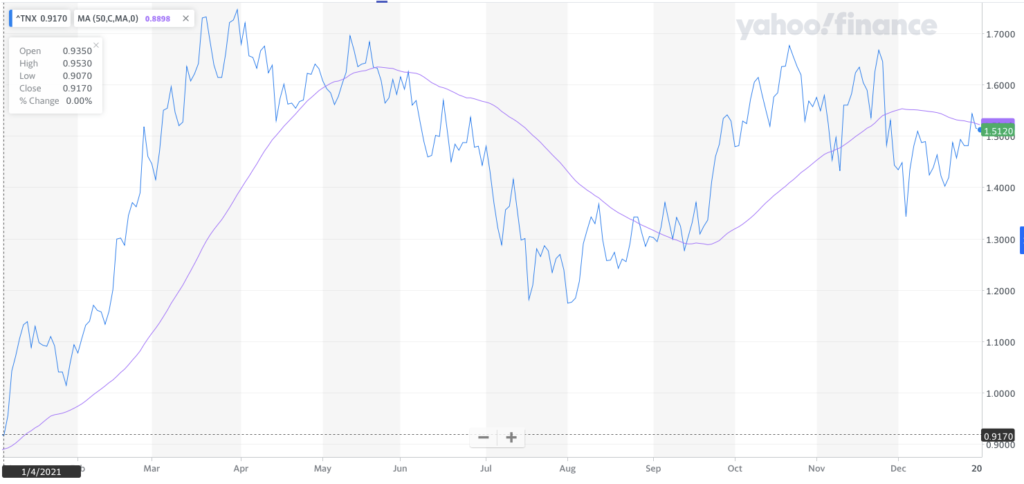

【2021年振り返り】米国債10年債利回り

最初に米国株式に大きな影響を与える米国債10年債利回りのチャートがこちらになります

年初 0.917%

年末 1.512%

増減 +0.595(+64.89%)

年初から上昇し始めた米10年債利回りは2月から3月にかけて急激な上昇が見られました。

その後は8月頃にかけてゆっくりと下落していき落ち着きを取り戻していましたが、9月下旬から10月末月にかけて再度急激な金利上昇局面を迎えています。

年末にかけては上昇トレンドではあるものの落ち着きを取り戻しつつあります。

米10年債利回りは現在1.5%前後を推移していますが、利回りが1.6%後半で上値抵抗線となっていました。

上値抵抗線まで急激に上昇することで各種株価指数は大きく反応(下落)していました。

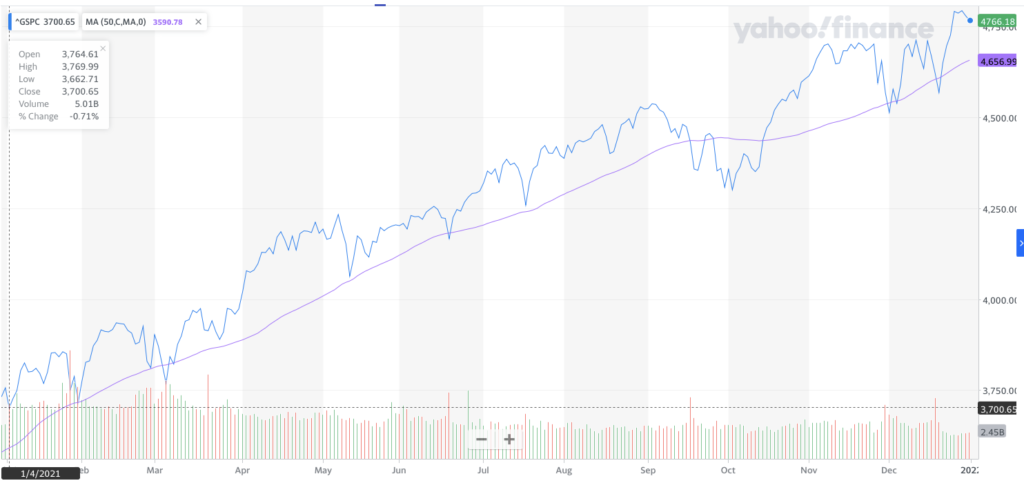

【2021年振り返り】S&P500

続いてS&P500のチャートはこちらになります。

2021年S&P500チャート

年初 3,700.65

年末 4,766.18

増減 +1065.53(+28.79%)

先ほどの10年債金利の影響はありましたが、FRBの金融緩和マネーの注入やワクチン接種が本格的に進んだことによるコロナへの安心感から経済活動が活発化し、各種セクターにおいても堅調な決算発表が多数行われました。

目下インフレ圧力の長期化と、それに伴うFRBのテーパリング早期終了&利上げ早期化に対して警戒感がある状況が続いています。

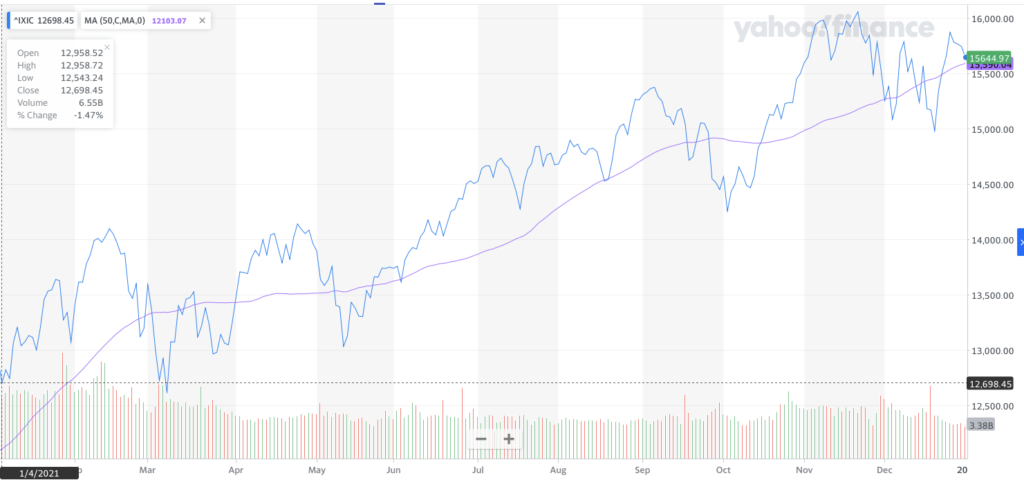

【2021年振り返り】NASDAQ

続いてNASDAQ総合のチャートはこちらになります。

年初 12,698.45

年末 15,644.97

増減 +2946.52(+23.20%)

NASDAQ総合はNASDAQ100をもちろん含みます。

そのためハイパーグロース銘柄やハイテク銘柄なども多く、ここ最近IPOラッシュだった新興銘柄については10年債利回りの上昇と共に特に顕著な株価下落が目立っている状況でした。

現在の水準が上値抵抗線となり、利上げの様子を見ているような状況となっています。

【2021年振り返り】Dow30

続いてNYダウのチャートはこちらになります。

年初 30,223.89

年末 36,338.30

増減 +6114.41(+20.23%)

NYダウについてもS&P500やNASDAQ総合と比較して穏やかではあるものの上昇トレンドにあるのがわかるかと思います。

ただいわゆるオールドエコノミーなバリュー銘柄も多く含まれており、このコロナ禍において出遅れが目立つ部分もありました。

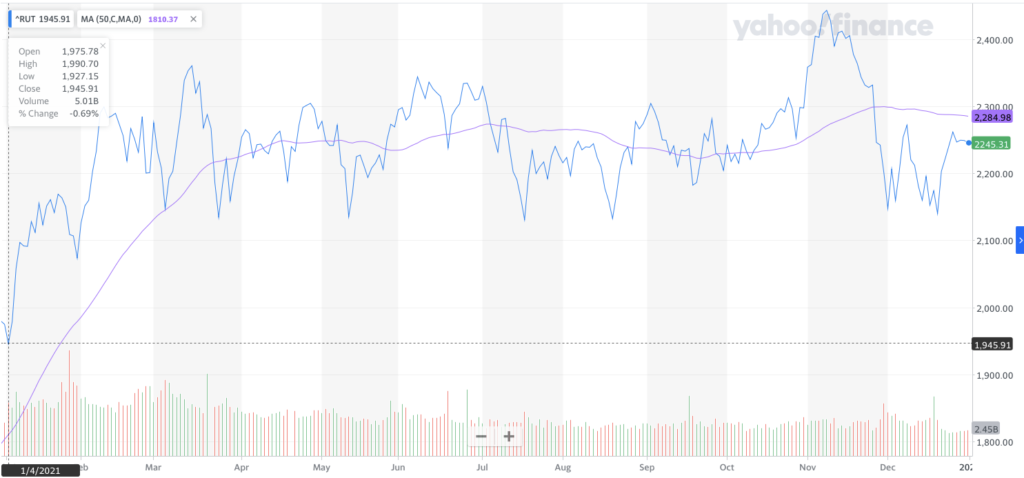

【2021年振り返り】Russell 2000

最後のチャートはラッセル2000となります。

年初 1,945.91

年末 2,245.31

増減 +299.4(+15.39%)

中小型株で構成されているラッセル2000は最初年始から2ヶ月ほどは大きく上昇していましたが、その後年末まで現在の株価水準を行ったり来たりする横横の展開となっています。

炭鉱のカナリアと呼ばれるだけある中小型株のラッセル2000が上昇していかない状況が今後の経済状況を物語っていそうです。

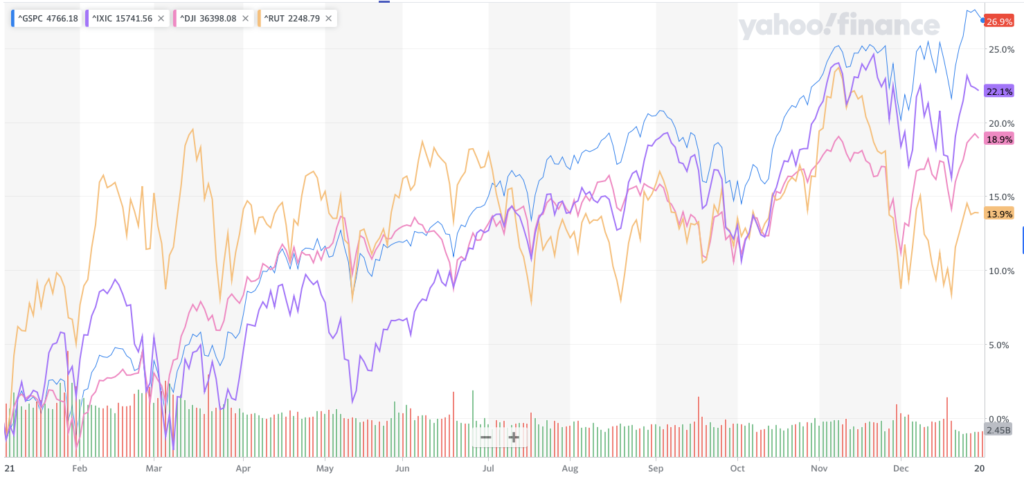

【2021年振り返り】全指数の比較

ここまで登場した株式チャート(10年債利回りを除く)が以下になります。

青:S&P500 / 紫:NASDAQ総合 / ピンク:NYダウ / オレンジ:ラッセル2000

コロナワクチンの接種が加速し始めた2021年の序盤。

これによってこれまで経済再開ができずにいた中小型株の復活が期待されラッセル2000が大きく他指数をアウトパフォームしていました。

その後は夏場に再度デルタ株の猛威と共にラッセル2000は再度落ち着き、S&P500やNASDAQといった昨年と同じようなハイテクやGAFAMなどに牽引されたチャートとなりました。

結果的には年末時点での株価上昇率として以下のランキングで推移しました。

- S&P500

- NASDAQ総合

- NYダウ

- ラッセル2000

【2021年振り返り】米国マーケットのヒートマップ

ここからこの一年での各銘柄などのヒートマップを見ていきたいと思います。

【2021年振り返り】S&P500の年間ヒートマップ

まず最初はS&P500の代表的な銘柄群のヒートマップからです。

1年を通してみるとやはり大多数の銘柄については大きく上昇となっています。

GAFAMの中ではアマゾン(AMZN)が決算をミスしたことや、昨年が利益を先取りしていたことなどもあり成長性を見せることができずにほとんど上昇がなかった形となりました。

サプライチェーンの混乱に伴い、半導体不足が深刻となったことから各種半導体銘柄についても大きく上昇しており、その中でもエヌビディア(NVDA)のついては1年でダブルバガーとなっています。

逆に昨年の巣篭もり需要やそれに伴う先取り消費によって今年は通信や配信サービスが相対的に弱いものが多く、配信のディズニー(DIS)、通信キャリアの3大のキャリアベライゾン(VZ)、AT&T(T)、Tモバイル(TMUS)やビザ(V)やマスターカード(MA)、ペイパル(PYPL)といった決済系が大きく下げる結果となりました。

【2021年振り返り】ETFの年間ヒートマップ

続いてETFの年間ヒートマップを見ていきたいと思います。

これによってセクター別に強かった銘柄や投資対象など浮き彫りになってきます。

やはりS&P500で示されていた通り、代表的な株式ETFについては大多数が上昇していた結果となりました。

大きく下落しているところや出遅れが目立つ投資対象などとしてはパッと見以下のような銘柄が目立っている結果となりました。

- インバース系(SQQQ/SPXSなど)

- SOXS(半導体のベア3倍)

- ヘルスケア系(XBI/IBBなど)

- 金鉱系(GDX/GDXJなど)

- 貴金属(GLD/IAU/SLV)

- ボラティリティ連動系(VXX/UVXY)

- 債権全体(FIXED INCOME)

- 新興国系(EMERGING MARKETS/CHINA/BRAZILなど)

当初、昨年はコロナショックの情勢不安から貴金属(特にゴールド)や債券市場への資金流入が目立ち価格が上昇していましたが、今年はワクチンの行き渡りなどによって資金の逆流が目立つ結果となっています。(金鉱系、貴金属、債券全体)

またその後は株高が続き、市場の不安(ボラティリティ)が低下していきました。

象徴的なものとしてはSOXSでしょうか。半導体不足により価格高騰などによってインバースのレバレッジが大きく下げています。

また株高や急激な需要増によるインフレ圧力の上昇によってテーパリング縮小の燻りや利上げの予想合戦から債権価格がジリジリと下げていく状況になりました。これについては今後も続く傾向となることでしょう。

【2021年振り返り】米国マーケットの総括

ここまでの内容をもとに2021年どういったことがあって、米国マーケットが反応したのかを総括していきたいと思います。

なんといっても2021年の米国マーケットを振り回してきたのは

インフレ💰📈

これに尽きると思います。

コロナによるデルタ株やオミクロン株など新たな変異種の脅威については変わりはありませんが、2020年に比べて、コロナワクチンの普及や経口薬の開発などコロナに対する防御策がいくつか出てきたことで重症化は防げると言った認知が進み経済に与える影響は限定的となりました。

ただ名残として残っているが労働者人口の回復遅れです。

労働人口の遅れに伴いサプライチェーンが混乱したことで、急激な需要回復に耐えられない状況となり物価上昇が一段と加速しました。

FRBが景気加熱とインフレ抑制を理由に金融緩和の縮小と利上げを行う方針が見え隠れすると長期債の金利が上昇し、ハイテクなどのグロース銘柄については大きく株価が下落すると言ったことが続いた年でした。

10年債利回りが1.6%を超えてくると如実に株価の下落傾向が見て取れ、同じ分配金(利息)利回りだったとしたら、ボラティリティの高い株式のETFより安全性の高い債権のETFに一時的でも乗り換えてしまった方が安全だと確かに自分でも思いました。

利上げ時期や経済指標が見えてくることでこの点については、一層の下落要因となることが想定されます。

【2022年の予想】勝ち抜くためのヒントは利上げとバリュー

ここまでで述べてきた通り今年2022年をマーケットを左右するのは間違いなく「インフレ」の抑制状況です。

この抑制のためにFRBは早ければ4月から利上げを行い、年3回の利上げを実施することが現状予想されています。

利上げを行うタイミング等についてはFOMCでの発表タイミングとなると考えられるため、直近のFOMCの予定で行くと

- 1月25 – 26日→ここでの決定は時期尚早なのでない

- 3月15 – 16日→現状ここで決定が濃厚

- 5月3 – 4日→何か番狂わせがあればここか

上記のようになると思われます。そのため本記事では他の記事・レポートと同じ内容とはなってしまいますが、

動くなら3月下旬からバリュー株へ

と考えています。

3月頃にはオミクロン株対応のワクチンができるとの内容がファイザー・バイオンテックから出ており、その発表を持ってマーケットは動くことにもなると思うため、いずれにしても3月下旬までに手元資金を厚くしておくことが良いと思います。

また利上げのタイミングでグロース銘柄から資金が流出し、バリュー銘柄へ資金が流入することが考えられます。

ワクチン、利上げ、バリューというところでその3ヶ月後、半年後、1年後を見据えるなら、個人的には以下を購入していきたいと思っています。

- 航空銘柄

- ホテル銘柄

- リテール銘柄

- 生活必需品銘柄

- 銀行銘柄

- エネルギー銘柄

- 大型の連続増配・高配当銘柄

今年は3年目となるコロナ禍のため各国動き方が緩和傾向となった昨年よりも更に緩和が進むと考えるといわゆる旅行関連である航空・ホテル系銘柄の回復が進行すると考えています。

もちろん前提としてはオミクロンの収束と新規変異株が現れないことが条件となりますが、エンデミックがより進んでいくことでしょう。

また金利上昇局面での銀行による利ザヤ取りは良い環境が整うことになります。イールドカーブのフラッディングによる株価下落は2021年にも発生していたことから銀行銘柄とイールドカーブについては注視していきたいです。

またグローバルな人流・経済再開が進むにつれて、現状でもエネルギー不足となっていることが一層加速することからエネルギー銘柄については今年1年期待できると考えています。

あとは利上げ局面でのバリュー銘柄として高配当銘柄や連続増配銘柄が有望視されています。

そんな中でも利上げ局面で安定したパフォーマンスを発揮できるであろう大型銘柄が注目されると考えられます。

個人的に気になっている銘柄は以下のようなものたちでしょうか。

- XLE / XOM / CVX

- XLF / BAC / JPM

- MGM / HLT

- AAL / DAL

- JNJ / T / PG / VYM

※本記事冒頭でも記載しましたが、個人の感想です。買い推奨ではありません。投資は自己責任です。あくまで2021年を振り返って、2022年は自分がこう思って、こう投資方針を考えたというところを記載したものです。

お知らせ

Twitter / Instagram / YouTube でも発信しています!

フォロー、シェア、チャンネル登録などもよろしくお願いします。

.png)

-120x68.png)

コメント